Catálogo de Indisciplinas adora apontar ambiguidades para depois desfazê-las. Por que este post seria diferente?

Ao tratar da arte da fuga, Catálogo de Indisciplinas poderia estar falando sobre música clássica. Afinal, “fuga” é um estilo de composição no qual se tecem variações a partir de uma linha melódica única, estilo no qual Bach foi um dos mestres.

Catálogo de Indisciplinas, tratando da arte da fuga, poderia estar falando, ainda, de ilusionimo e do extraordinário Harry Houdini. Afinal, o húngaro, grande ilusionista e escapista, ficou famoso por realizar fugas espetaculares de lugares como celas de torturas, barris cheios de águas, caixões, camisas de força, etc.

Catálogo de Indisciplinas poderia estar falando, também, de algo mais trivial, que se torna cada vez mais comum entre nós, reles mortais distantes de Bach e Houdini: os anos sabáticos. O ano sabático é o tempo que uma pessoa reserva para se dedicar a projetos pessoais, distantes do seu trabalho convencional ou de sua vida cotidiana. A mulher que escreve os posts de Catálogo de Indisciplinas, por exemplo, vive sonhando com anos sabáticos. Enquanto uns apenas sonham, outros realizam. A escritora Elizabeth Gilbert é uma dessas que jamais ficou só nos sonhos. No best seller “Comer, Rezar, Amar”, que mais tarde se transformou em filme com Júlia Roberts, ela narra sua jornada de fuga afastamento do seu mundinho conhecido e descoberta de novas realidades, deixando para trás um período grave de crise existencial.

Fugir, fugir, fugir… não é um sonho apenas para os hóspedes dos presídios. Afinal, quem nunca quis?

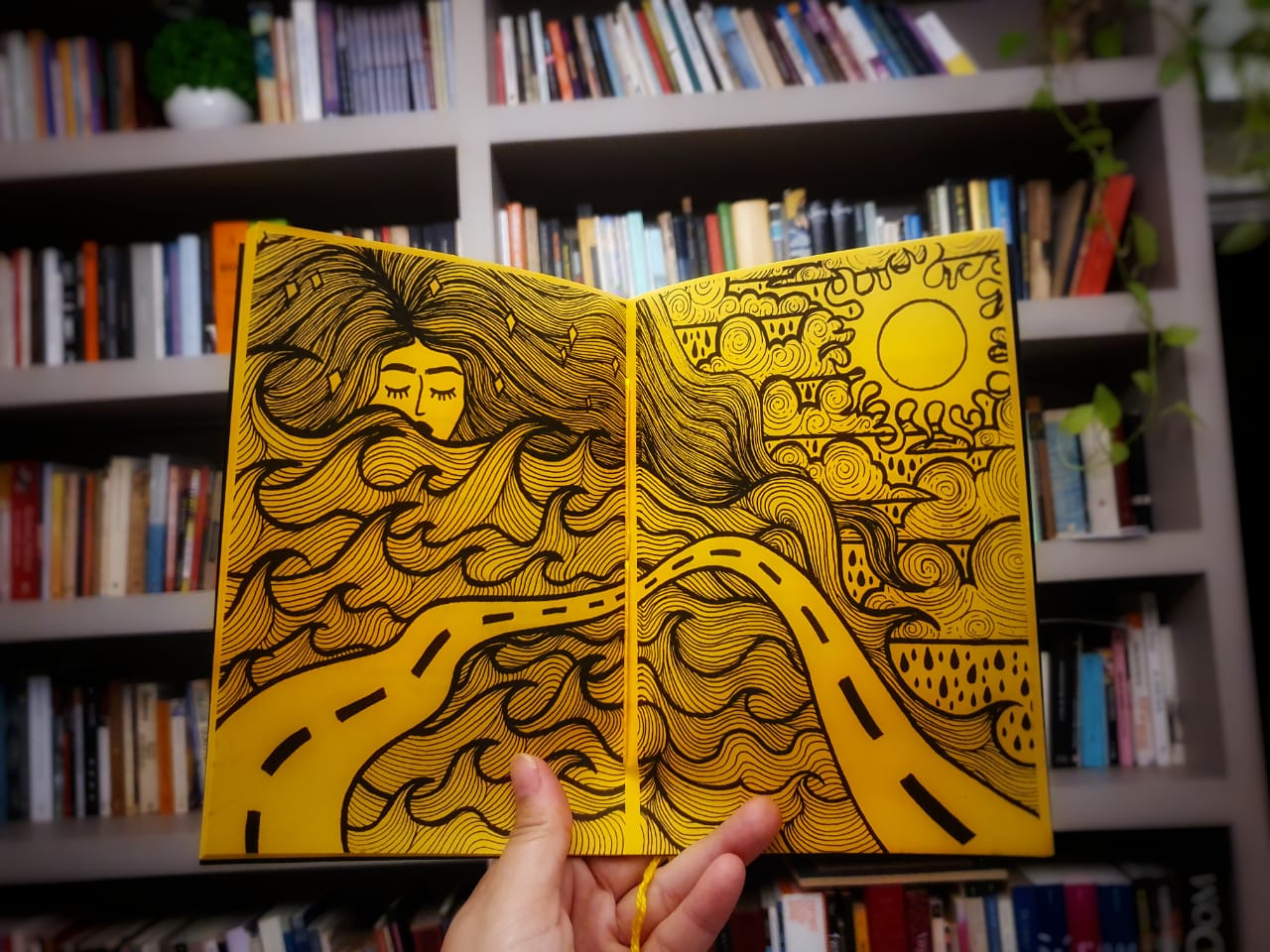

A fuga, que tanto pode significar conformismo quanto inconformismo, contém em si a esperança de que se entre em contato com outro nível de realidade e experiência, seja ela o entorpecimento ou uma lucidez ampliada. Fugir da vida real, fugir da vida virtual, fugir dos problemas, fugir da futilidade ou do excesso de seriedade, fugir do tédio ou do excesso de agitação, fugir das cidades pequenas e das grandes cidades. Há possibilidades de fugas para todos os gostos e bolsos, pois há quem fuja para Paris e quem fuja para o interior do Maranhão. Há quem fuja para o álcool e as drogas. Há quem fuja para a televisão e as viciantes séries da Netflix. Há quem fuja para o chocolate e há quem fuja para a academia. Há quem fuja para o sexo e quem fuja para o celibato. Há quem fuja para os livros e há quem fuja deles.

Como o leitor já adivinhou, ao inventar de falar de fugas, Catálogo de Indisciplinas quer mesmo é se intrometer a falar de literatura, cinema, e do lugar que, através dessas artes, ocupamos no mundo e dentro de nós mesmos. E se a ideia é falar de livros e filmes, voltemos a eles!

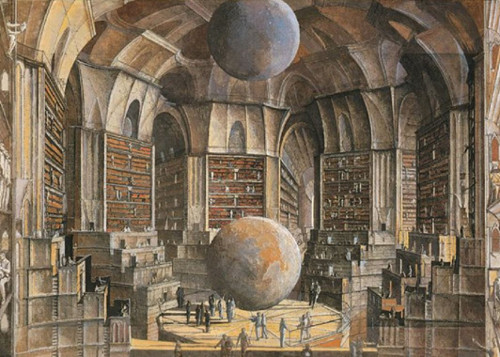

São várias as obras que exploram a ideia de que a vida em sociedade nos afasta daquilo que somos em nome da preservação de outros valores, que não os nossos, tidos por mais corretos ou desejáveis.

Em 1854, o filósofo inglês Henry David Thoreau, autor do famoso “Desobediência Civil”, publicou uma obra que trazia o relato de um experimento social planejado e executado por ele mesmo. Um experimento de solidão chamado “Walden”, que também pode ser considerado um tratado sobre a emancipação do indivíduo ante o coletivo, narrando experiência de afastamento de Thoreau da sociedade: uma verdadeira fuga do mundo para dentro de si mesmo através dessa experiência de isolamento.

Walden é o nome de um lago na zona rural da cidade Concord, em cujos arredores Thoreu viveu sozinho por dois anos e dois meses, enquanto escrevia seu livro, no qual tece duras críticas ao consumismo e a exploração do ser humano por outro ser humano, e elogia a solidão, como nessa passagem: “Acho saudável ficar sozinho a maior parte do tempo. Estar em companhia, mesmo a melhor delas, logo se torna enfadonho e dispersivo. Gosto de ficar sozinho. Nunca encontrei uma companhia mais companheira que a solidão”. Por favor, não pensem que Thoreau é um estranho ou um detestável misantropo. Afinal, quais de nós nunca teve desejos de isolamento em algum momento de sua vida?

Mais de um século depois, Walden se tornou o livro de cabeceira de um jovem interessado em se afastar da civilização e experimentar uma vida mais simples. Christopher Johnson McCandless (EUA, 1968-1992) era um rapaz de classe média alta, recém formado em história e antropologia, que doou os 24 mil dólares que tinha em sua conta bancária para instituições de caridade e e sumiu, sem informar sua família ou amigos, partindo para grande aventura de sua vida. Em sua bagagem, o Walden, de Henry David Thoreau.

Um dos planos do jovem, inspirado por Walden, era o de se afastar de sua rotina para um período de contemplação solitária. Isso mesmo: um ano sabático. Abandonou seu carro na estrada após um acidente, queimou o dinheiro que ainda tinha e adotou o nome de Alexander Supertramp. Por dois anos perambulou pelos Estados Unidos e teve vários trabalhos temporários, até chegar ao seu destino final, o Alaska, onde queria estar em contato com a natureza pura e onde veio a morrer em virtude mesmo do seu isolamento.

Ahistória de Christopher se transfornou em livro, publicado em 1996, por Jonh Krakauer, e depois em filme, pelas mão de Sean Penn, lançado em 2007. Ambos os trabalhos, no Brasil, tiveram o título de “Na Natureza Selvagem” e Catálogo de Indisciplinas recomenda fortemente que sejam lidos e assistidos.

Em outro filme, a arte da fuga é exercitada coletivamente, de forma sorrateira e com muita engenhosidade. Trata-se do filme “A Vila” (EUA, 2004, direção de Night Shyamalan), no qual o medo da violência faz com que um grupo de indivíduos levem a um extremo o projeto de Henry David Thoreau, se afastando da civilização não apenas no que se refere ao aspecto físico, mas também sob um aspecto cultural, deixando para trás avanços médicos e tecnológicos para viverem como se estivessem no século XIX. Não tão idealistas quanto Thoreau, com o intuito de criarem uma sociedade pacífica, esses escapistas produzem mais medo, totalitarismo, infantilização e repressões, condenando gerações futuras, que não puderam optar por esse modo de vida, a repetir os passos daqueles que efetivamente tiveram o direito de escolha.

Se toda fuga pressupõe a promessa de que esse local outro para o qual nos dirigimos estará isento das ameaças que nos fazem querer escapar, essa promessa nunca conterá em si qualquer semente de certeza. Assim como no filme “A Vila”, em que aquilo que deflagrou a fuga acaba por atingir os moradores dos bucólicos bosques nos quais buscaram refúgio, isso mesmo do que se foge, pode nos alcançar em qualquer lugar.

Mas hoje, não, leitores de Catálogo de Indisciplinas! Hoje todas as nossas fugas terão o maior sucesso!

Créditos: Intervenções urbanas de Daan Botlek